Entretien avec Corinne Bitaud

chargée de mission écologie et justice climatique à l’EPUdF

(L’Eglise Protestante Unie de France)

Propos recueillis par Christine Kristof-Lardet pour Chrétiens Unis pour la Terre

Après avoir fait des études d’agronomie puis de théologie et exercé en tant qu’agronome en lien avec les questions environnementales, Corinne Bitaud est aujourd’hui « chargée de mission écologie et justice climatique » à l’EPUdF ; un poste clé créé en 2022 pour tenter de sensibiliser les protestants au lien entre foi et écologie. Corinne ne ménage pas sa peine pour amener les personnes en questionnement, ou même celles qui sont réticentes, à comprendre l’importance de ce lien. Tout en exerçant sa mission d’encouragement des paroisses, elle développe une multitude d’outils et de stratégies pour stimuler la conversion, et offre des chroniques régulières sur le sujet à RCF. Elle vient de rejoindre l’équipe de Chrétiens Unis pour la Terre, dont elle apprécie l’engagement et le côté œcuménique. Voici un entretien où elle retrace les grandes étapes de son parcours et le pourquoi de son engagement.

Quelle est votre principale activité aujourd’hui ?

Depuis septembre 2022, je suis « chargée de mission écologie et justice climatique » à l’EPUdF, avec comme objectif de permettre aux 50% de personnes qui n’ont pas encore fait le lien entre écologie et foi de le comprendre. Pour ce faire, je déploie différents types d’outils et d’argumentaires : des conférences, des animations, des écrits, des formations, des prédications (l’équivalent protestant de l’homélie), des réseaux…

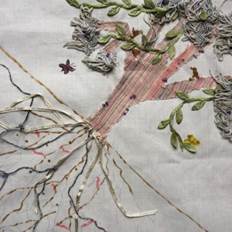

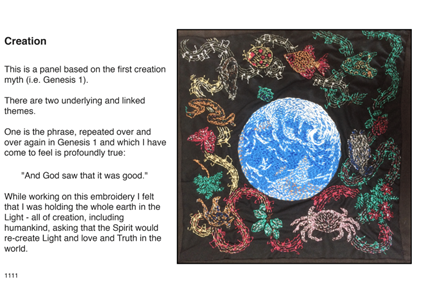

Depuis la rentrée, nous proposons par exemple un outil, appelé « Par amour de la Terre » (1) créé par Linda Murgatroyd, une quaker, pour toutes nos paroisses. C’est un outil artistique qui nous permet de réfléchir et de ressentir ce qui nous touche dans la situation climatique et écologique actuelle, à notre responsabilité et aux engagements que nous souhaitons prendre pour protéger les animaux, les milieux, les modes de vie … (2)

Les participants à ces ateliers sont invités à exprimer leurs émotions à travers une réalisation textile (broderie, patchwork, teinture, fils, laine, boutons, dentelles…), puis à écrire un texte court pour évoquer l’œuvre représentée et/ou l’engagement pris pour la création. Une exposition, créée au départ d’œuvres réalisées précédemment en Angleterre, est proposée aux paroisses qui en font la demande. Cette démarche n’est pas évidente pour nous, protestants, car elle implique la dimension artistique et les émotions, alors que nous sommes plus habitués aux notes bibliques et aux prédications !

(Quaker Arts Network)

Nous mettons également à disposition des outils plus conceptuels justement, comme des notes bibliques, qui sont des éléments pour analyser les textes bibliques et des clés pour faire des prédications, et même un stock de prédications toute prêtes pour les personnes un peu hésitantes (nos prédicateurs sont des hommes et des femmes qui président le culte bénévolement, par exemple en l’absence du ou de la pasteur-e) (3).

(Quaker Arts Network)

Nous proposons également des ateliers de réflexion sur l’impact énergétique à partir de travaux scientifiques. Ces ateliers permettent de comprendre et de se représenter concrètement ce que cela fait de passer de 10 à 2 tonnes de CO2 dans nos vies et de prendre conscience de la quantité d’énergie à laquelle nous allons devoir renoncer. On réalise rapidement qu’éteindre la lumière en sortant de la pièce ne va pas suffire (même s’il faut le faire quand même !). Tout en cheminant dans cette réalité, nous nous inscrivons dans une dimension de prière à même de nous aider à effectuer la traversée. En gros, nous reprenons l’esprit de l’atelier 2 tonnes, mais l’ancrons dans une perspective chrétienne. Dans le même ordre d’idée, nous proposons des conférences sur la question de l’espérance (qu’est-ce que ça veut, dire, comment cela peut nous soutenir…).

Dans une dimension plus collective, nous soutenons et co-animons avec notre Eglise sœur d’Alsace-Moselle, l’UEPAL, le réseau « Espérer pour le vivant » (4) (anciennement « Bible et création »), tout spécifiquement durant le Temps pour la création, où de très nombreuses activités et ressources sont activées.

Comment, en regardant dans le rétroviseur, votre chemin d’engagement s’est-il dessiné ?

J’ai toujours voulu faire de la théologie (depuis l’âge de 10 ans environ), parce que j’avais lu chez mes grands-parents un livre magnifique qui racontait la vie du Dr Schweitzer. Je voulais « faire pareil » que ce grand homme. Avant de pouvoir faire de la théologie, je me suis engagée dans des études d’agronomie pour comprendre comment le vivant fonctionnait. Je pratiquais aussi très assidument le scoutisme, qui m’a donné un lien fort à la nature. Pour les stages BAFA que je dirigeais, je faisais en sorte qu’ils se passent en nature en stages campés, et non pas dans une salle, enfermés. A la fin de mes études en agro, j’ai commencé un cursus de théologie. Mais, c’était en même temps que ma vie de maman bien remplie et l’exercice de mon métier d’agronome à plein temps. Ce qui fait que ces études ont pris du temps… Je me suis engagée dans l’Église, en paroisse, dans une aumônerie étudiante et plus tard, quand je suis devenue grand-mère, j’ai poursuivi mon engagement, principalement dans le domaine de l’évangélisation et de la formation… où je suis active depuis 12 ans.

Comment s’est développé votre lien avec l’écologie ?

Ma passion d’enfance et de jeunesse pour la nature et les oiseaux, puis mes études m’ont conduite à exercer un métier proche de l’écologie. Mes missions professionnelles en tant qu’agronome ont été de plus en plus en lien avec les questions environnementales. J’ai travaillé sur les questions de bio-économie (aux prises par exemple avec la question de savoir s’il était pertinent ou non d’évaluer la valeur économique des écosystèmes), je me suis intéressée à la production végétale et spécialisée en science du sol. Les sols sont des écosystèmes et représentent l’épiderme de la terre. C’est très important d’en prendre soin. En 2022, mon Eglise a décidé de m’embaucher pour travailler sur les questions d’écologie et de justice climatique. Cela m’a permis de faire le lien entre théologie et environnement. Je pouvais, enfin, faire ce qui me tenait le plus à cœur à plein temps. Génial !

(Quaker Arts Network)

Quel a été votre réception de Laudato Si’ ?

Au moment de la parution de l’encyclique, je travaillais pour le Ministère de l’agriculture pour le suivi du développement de la bio-économie. En 2015, l’une des conférences introductives au 1er congrès mondial pour la bio-économie à Berlin a été donnée par un membre de l’académie pontificale des sciences venu présenter Laudato Si’. C’était inattendu pour les Français présents, mais en même temps il semblait tout à fait évident en Allemagne que ce texte, publié par une sommité spirituelle telle que le Pape, allait intéresser tout le monde. A ce moment-là, j’ai compris, malgré mon mauvais anglais, qu’il y avait quelque chose d’important qui se passait.

En quoi consiste votre mission au sein de l’EPUdF ?

Ce poste à plein temps a été créé suite à la décision du synode national de 2021 de l’EPUdF ; ce qui en soi est déjà un signe marquant. La synodalité, chez nous, c’est important ; elle rend compte d’une façon de comprendre l’Église et ce qu’elle a à faire dans ce monde. On commence par se réunir et réfléchir ensemble localement au sein des paroisses au projet qui nous est soumis. Ensuite, nos remarques sont étudiées à l’échelle régionale, puis des rapporteurs régionaux font une synthèse qui est présentée au niveau national. Quand les textes sont approuvés, le sujet a déjà été (en principe) discuté dans toutes les paroisses.

Nous avons ainsi, en tant que protestants, un texte de référence appelé « décision synodale » (5) sur l’écologie, qui n’a évidemment pas le même impact qu’une encyclique (parce que son périmètre d’application est national, mais aussi parce que le « magistère » ne s’exerce pas de la même manière que dans l’Église catholique), mais qui a posé des bases solides en 2021. J’ai beaucoup de gratitude pour les personnes, comme Robin Sautter (6), qui ont encouragé ce travail synodal autour de l’écologie. Malheureusement, les avancées se font lentement. Beaucoup de protestants n’ont pas lu cette décision synodale, mais ils ont participé pour certains au processus de décision et de co-construction ; ce qui est le plus important.

Même si les protestants « de base » ne connaissent pas forcément l’encyclique, les personnes déjà impliquée en écologie dans l’Église protestante ont été fortement impactées par ce texte qui a permis de donner un écho international à des choses en gestation depuis parfois longtemps (le Conseil Œcuménique des Églises a engagé des travaux sur ces questions dès les années 1960). Laudato Si’ a été une émulation pour nous et surtout a permis de développer la dimension œcuménique de notre engagement sur ce thème. Le réseau « Bible et Création » avait commencé à travailler sur l’émergence d’Eglise Verte (comme cela existait déjà ailleurs en Europe, à l’initiative du mouvement A Rocha). Laudato Si’ a accéléré le processus et permis de le concrétiser de façon collective avec une co-présidence Catholique, Orthodoxe et Protestante. Un signe : 20% des paroisses protestantes sont labélisées Eglise Verte ; ce qui équivaut à 80 paroisses. En pourcentage, c’est plus que les paroisses catholiques !

(Quaker Arts Network)

Vous vous êtes récemment rendue à Assise pour participer à une réflexion œcuménique sur la possible reconnaissance d’une nouvelle fête liturgique, que pouvez-vous en dire ?

Le but de la rencontre, dans la suite d’une première conférence en 2024 à Assise, était de discuter de la possibilité de reconnaitre une nouvelle fête liturgique en lien avec le symbole de Nicée où l’on confesse un Dieu créateur et dont on célèbre cette année les 1 700 ans… Dans le calendrier christologique, on fête l’Incarnation, la Résurrection, la Pentecôte, mais pas la Création. Les Orthodoxes le font depuis des siècles ; le 1er septembre est le jour de la fête de la Création et le 1er jour du calendrier de la liturgie orthodoxe. Pourquoi ne ferions-nous pas de même ?

Cette année, 15 alliances d’Églises différentes étaient présentes à Assise. Cet œcuménisme large a permis d’étendre la famille des personnes en réflexion. Nous nous sommes questionnés sur les objectifs, les moyens, le nom, la date, les textes bibliques de référence… de cette possible nouvelle fête liturgique. Ce qui était formidable, c’était notre capacité à nous écouter les uns les autres et à tenir compte des avis différents, non pour nous y ranger, mais pour y trouver quelque chose qui soit entendable par tous. Avec le temps, on réalise que souvent, nous ne disons pas les choses de la même façon, mais que dans le fond, nous sommes d’accord. Cela a été mis en évidence par la méthode du « consensus différencié » (7). Prenons un exemple concret ! Il est apparu que pour une minorité, le mot « Feast » (fête) ne convenait pas ; la remarque a pu être reçue de tous. Cette rencontre, qui a rassemblé des personnes du monde entier (8), des représentants d’alliances, le président du Conseil œcuménique des églises (les cardinaux, eux, étaient occupés à l’élection du nouveau pape et n’ont pu être présents), des catholiques orientaux…, a été un vrai moment de fraternité. Une expression que nous avons beaucoup entendue était « l’unité dans la diversité »…

(Quaker Arts Network)

Comment le travail autour de cette « fête de la Création » va-t-il se poursuivre ?

Les décisions ne pouvaient pas être prises par cette assemblée à Assise, qui faisait un travail préparatoire, dont les institutions ecclésiales doivent maintenant se saisir, mais semble-t-il, on se dirige vers l’idée d’avoir cette fête le 1er septembre ou le 1er dimanche de septembre (comme un geste d’union avec les Orthodoxes), ouvrant une période qui se poursuivrait jusqu’au 4 octobre, et qui couvrirait le « Temps pour la création » actuel, mais de façon officielle.

Chez les catholiques, les avancées se font avec prudence, pour ne pas avoir le sentiment d’imposer cette fête à ceux qui ne l’auraient pas choisie. Trois des cinq conseils continentaux de conférences épiscopales ont dit oui à cette fête, sauf celle d’Amérique du Nord et celle de l’Europe, zones où les questions écologiques dissonent avec la politique (les 50% qui ne voient pas le lien entre écologie et foi ne doivent pas se sentir obligés de prendre une posture théologique qui ne leur convient pas). Il est important de ne pas opposer les conservateurs et les progressistes sur la question écologique ; il faut arriver à dépolitiser les choses, prendre le temps d’aller plus lentement pour tenir compte des différentes sensibilités pour, au final, emporter l’adhésion de tous. C’est l’Université Laudato Si’ d’Oxford qui va porter la suite du travail, à commencer par le travail de sensibilisation des conférences épiscopales qui hésitent. Du côté protestant, le caractère liturgique ou non de cette fête n’est pas une question cruciale, mais certaines personnes sont prêtes à aider ceux pour qui c’est important, notamment les Catholiques.

Quelle est votre vision de la situation de l’écologie intégrale aujourd’hui en France ?

Ce que je comprends de la situation par rapport à l’écologie intégrale, du moins dans les milieux protestants, c’est que le lien entre foi et écologie est acquis pour 50 % des pratiquants, mais qu’il faut accompagner les 50 autres pour leur permettre de comprendre ce lien. Dans ces 50%, il y a des personnes qui voient tout de même le lien entre l’impact des humains et la situation écologique, mais il reste un pourcentage qui refuse de faire ce lien et, globalement, cela semble avoir tendance à augmenter. Près de 30% des personnes en France sont aujourd’hui des dénialistes, qu’il semble difficile de toucher. Il reste donc cette part de 20 % de chrétiens qui savent que l’humain est responsable, mais n’y voient pas encore un enjeu de foi. C’est avec ceux-là qu’il faut travailler en priorité, pour tenter de les faire basculer dans le camp des 50 % qui font le lien… A ce moment-là, les choses pourront changer.

Le Conseil Œcuménique des Eglises travaille à ces questions de la relation à la création et de l’éco-théologie depuis longtemps, mais dans les années 80, il y avait chez les protestants français une forte résistance face au travail du Conseil œcuménique des Eglises sur les questions sociales. On se demandait si c’était le rôle de l’Église ou pas de s’intéresser à l’écologie. N’était-ce pas orgueilleux de vouloir se mêler de tout ? De plus, la question écologique a vite été connotée, parce que politiquement elle était plutôt portée par des mouvements de gauche. Une moitié de croyants, de droite, s’est sentie prise en otage par la moitié de gauche (plus large que l’écologie). L’Église a préféré ne pas ré-ouvrir cette boite pendant longtemps.

C’est au début des années 2000 que l’on commence à se rendre compte qu’il y a de véritables raisons théologiques d’y aller. Mon boulot est de montrer cela. L’écologie peut avoir des incidences politiques, des décisions à prendre ou ne pas prendre, mais ces incidences ne sont pas nécessairement partisanes. Si je parle d’écologie, je suis souvent suspectée d’avoir un agenda de gauche… Cela relève de la confusion. Marc Boss, avec qui je prépare ma thèse, dit « nous ne sommes pas obligés d’avoir la même vision des choses sur tout pour pouvoir faire des choses ensemble pour préserver la création ». Tout le monde peut comprendre que c’est nécessaire. Aujourd’hui, c’est la confusion entre la politique et l’écologie qui nuit le plus à mon travail. On peut s’occuper d’écologie avec ou comme les Verts ou d’autres partis écologistes, sans être obligé d’adhérer à l’ensemble de leur programme politique ! La cause écologique nous concerne tous, que l’on soit de gauche ou de droite. Le choix des programmes politiques à mettre en œuvre est une question importante, mais ce n’est pas la mienne.

Comment vivez-vous ces temps d’incertitude en lien avec l’espérance ?

Il est aussi vrai que plus la situation se dégrade – et la peur qui va avec –, plus le réflexe du déni s’active. Le fait de permettre aux personnes de prendre conscience du lien entre foi et écologie, de les faire basculer vers une « conversion », peut en même temps leur offrir les ressources nécessaires pour faire face à ce qu’elles s’autorisent à conscientiser. Sans la foi et l’espérance, la seule solution est le déni ou le désespoir.

Dans Jérémie 29 (9), le prophète dit « plantez des vergers et ayez des enfants, et dans 70 ans vous rentrerez à Jérusalem ! » Selon moi, il faut agir dans la perspective de la 7ème génération, de façon à ce qu’elle puisse nous remercier d’avoir fait ce que nous avons fait. Mais pour que cela soit possible, il faut qu’elle existe, cette génération. J’ai un enfant qui ne veut pas d’enfant, à cause de la situation planétaire. J’ai heureusement trois petits enfants, mais je ne serai jamais la grand-mère de 15 petits-enfants que j’imaginais être un jour, comme l’ont été ma mère et ma grand-mère. Cela me rend triste. C’est un vrai deuil !

Quelques chroniques de Corinne Bitaud sur RCF :

- A propos du processus d’Assise : https://www.rcf.fr/articles/points-de-vue/corinne-bitaud-une-place-pour-la-creation-dans-le-calendrier-liturgique

- Chronique sur la 7ème génération : https://www.rcf.fr/articles/points-de-vue/corinne-bitaud-lheritage-du-pape-francois-sur-lecologie

- Sur l’héritage de Laudato Si’ : https://www.rcf.fr/articles/points-de-vue/corinne-bitaud-lheritage-du-pape-francois-sur-lecologie

- Sur le dénialisme : https://www.rcf.fr/articles/points-de-vue/corinne-bitaud-science-et-foi-et-honnetete

(1) https://projetparamourdelaterre.wordpress.com/

(2) https://lovingearth-project.uk/test-gallery/

(3) Dans la « discipline » protestante la présence du pasteur n’est pas indispensable pour le culte. L’une des conséquences est qu’il peut être présent et que le culte soit présidé par quelqu’un d’autre.

(4) https://ejc.epudf.org/accueil/eglise-engagee/esperer-pour-le-vivant/

(5) « Ecologie : quelle(s) conversion(s) ? », décision synodale de 2021 à 2026

(6) Pasteur engagé en écologie, co-fondateur du réseau Bible et Créationet qui a été très présent aux débuts de Chrétiens Unis pour la Terre

(7) « Consensus différencié » mis en œuvre par les théologiens luthériens et catholiques lors du travail sur la justification par la grâce qui a abouti en 1999 à un accord théologique historique

(8) Environ 80 personnes en présence et beaucoup d’autres en visiodes Etats-Unis, Philippines, Amérique latine, Europe…

(9) 05 – Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs fruits.

06– Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils ; donnez vos filles en mariage, et qu’elles enfantent des fils et des filles ; multipliez-vous là-bas, et ne diminuez pas !